Durch verschiedene gesetzliche Änderungen und attraktive Förderprogramme ist die Wärmepumpe in den letzten zwei Jahren auch für Privathaushalte immer attraktiver geworden. Sie nutzt Umgebungswärme aus Wasser, Luft oder dem Erdreich und kann so klimaneutral für Wärme sorgen. Planen Sie die Anschaffung einer Wärmepumpe, müssen Sie verschiedene rechtliche Vorgaben beachten - ein Überblick.

Die verschiedenen Arten der Wärmepumpe kurz erklärt

Um die rechtlichen und baulichen Vorgaben für die Wärmepumpe besser zu verstehen, möchten wir Ihnen kurz zeigen, welche Arten von Wärmepumpen es eigentlich auf dem Markt gibt und wo die Unterschiede liegen. Gerade was den Einfluss auf die Umwelt eingeht, gibt es große Unterschiede.

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungswärme in der Außenluft, um Wasser in den Heizungsrohren zu erwärmen. Im Anschluss an das Pumpen der warmen Luft wird diese durch ein Kühlmittel komprimiert und unterstützt bei der Erwärmung des Wassers für den Heizkreislauf. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe erfordert nur wenige bauliche Änderungen, eignet sich jedoch in den meisten Fällen nicht für Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus.

Auch sind die Montagekosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe vergleichsweise hoch, da diese an das Leitungssystem angeschlossen werden muss.

Sole-Wasser-Wärmepumpe

Die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist eine der effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt. Sie nutzt Wärme aus dem Erdreich, und wandelt diese in Heizungswärme um. Für diese Art der Wärmepumpe muss jedoch immer eine tiefe Bohrung gesetzt werden, um im ganzen Jahr eine gleichbleibende Wärmeproduktion garantieren zu können. Sollte aus umweltschutztechnischen Gründen nicht so tief gebohrt werden dürfen, kann auch ein sogenanntes Erdregister knapp unter der Erdoberfläche eingesetzt werden.

Damit die Wärme aus dem Erdreich auch noch warm oben ankommt, wird für den Transport eine frostsichere Sole eingesetzt. Daraus ergibt sich im Übrigen auch der Name für die Art der Wärmepumpe.

Durch die Tiefenbohrungen ist die Sole-Wasser-Wärmepumpe die teuerste unter den verschiedenen Wärmepumpen. Sie eignet sich besonders für Neubauten und große, neue Mehrfamilienhäuser.

Luft-Luft-Wärmepumpe

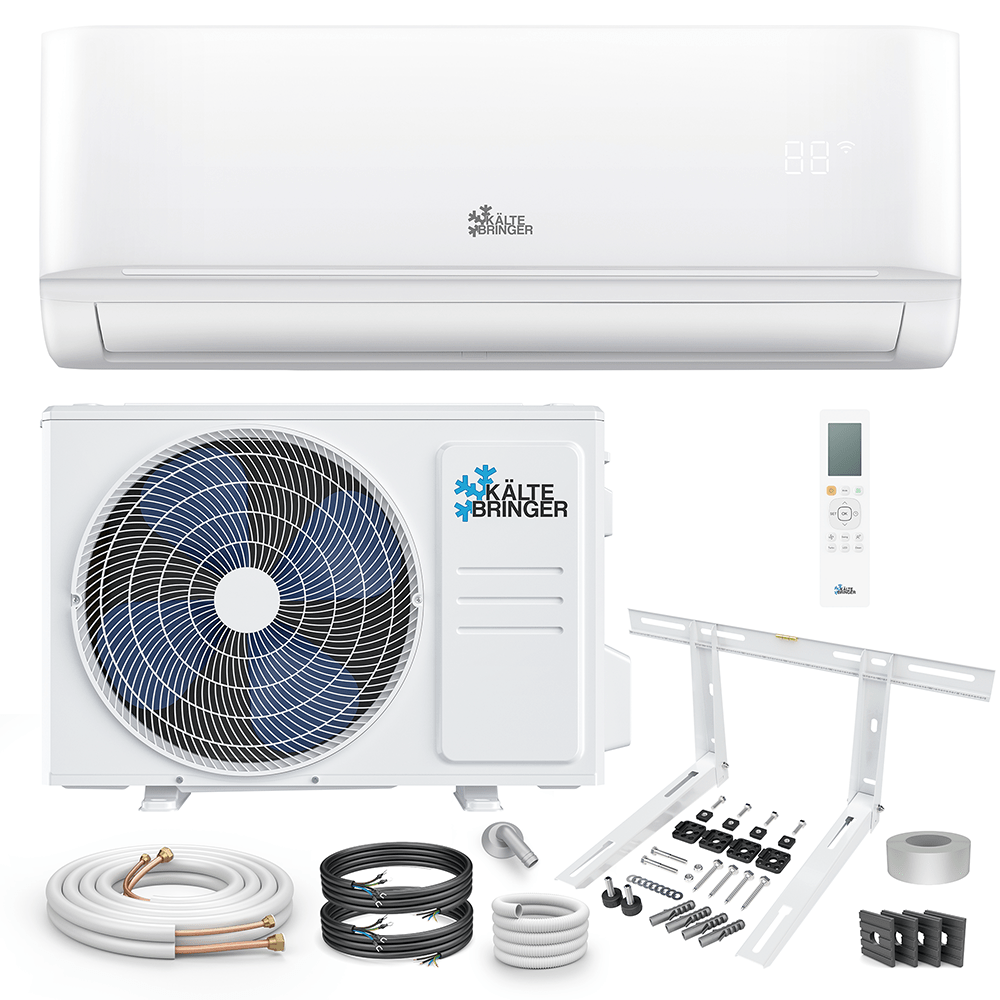

Diese ist die geläufigste und günstigste Version der Wärmepumpe. Sie gewinnt die Wärme aus der Außenluft bzw. der Abluft des Hauses, verdichtet diese durch ein Kühlmittel und gibt sie direkt in die Raumluft ab. Die Wärme muss also nicht erst noch auf den Wasserkreislauf der Heizung übertragen werden.

Einziger Nachteil: Bei einer zu kalten Außentemperatur befindet sich zu wenig Wärme in der Luft, als dass damit eine Wohnung alleinig beheizt werden kann. An diesen besonders kalten Tagen muss dann also wieder auf die fest verbaute Heizung zurückgegriffen werden.

Aber: Für diesen Nachteil wurde bereits eine effiziente Lösung entwickelt - die Hybridheizung. Bei einer Hybridheizung arbeiten zwei Systeme Hand-in-Hand, um immer die effizienteste Wärmequelle zu nutzen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, warum die Hybridheizung aus Wärmepumpe und Öl- oder Gasheizung so sinnvoll sein kann.

Rechtliche Vorgaben – Das gibt es zu beachten

Luft-Wasser-Wärmepumpen können in der Regel ohne Genehmigung aufgestellt werden. Jedoch gibt es auch hier wie so oft regionale oder baulich bedingte Ausnahmen, etwa bei denkmalgeschützten Häusern oder in sehr eng bebauten Siedlungen. Im Vorfeld sollte also auch hier mit der zuständigen Gemeinde abgeklärt werden, ob ein Einbau gegen geltendes Recht verstößt.

Ebenfalls wichtig ist die Einhaltung des vorgegebenen Abstands zum Nachbarn. Durch die Ansaugung entsteht eine gewisse Lautstärke, die als störend empfunden werden kann. Kältebringer Klimaanlagen mit integrierter Wärmepumpen arbeiten zwar nicht laut, komplett ohne Geräusche ist der Betrieb jedoch nicht möglich. Der Mindestabstand zum Nachbargrundstück beträgt in den meisten Bundesländern nur einen Meter.

Bauliche Vorgaben und Vorschriften für die Wärmepumpe

Die Vorschriften und Einschränkungen bei der Anschaffung einer Wärmepumpe sind nur minimal und unterscheiden sich kaum von denen einer „normalen“ Heizung. Ist die Wärmepumpe bereits in Betrieb und es kommt zu Problemen, ist der Gesetzgeber jedoch etwas strenger. Nach der Installation müssen Sie die Verwaltungsbehörde umgehend informieren, wenn es zu Schäden im Heizkreislauf der Wärmepumpe kommt. Des Weiteren muss die Anlage dann erst einmal stillgelegt werden und darf nicht mehr heizen.

Wichtig ist also, trotz vorhandener Wärmepumpe immer eine Notfallheizung im Hinterkopf zu haben.

In einigen Ausnahmefällen kann die Genehmigung der Wärmepumpe erforderlich sein. Etwa dann, wenn sich das Gebäude in einem Wassergewinnungs- oder Naturschutzgebiet befindet. Bei letzteren Gegebenheiten ist es gut möglich, dass der Einbau einer Sole- oder Wasserwärmepumpe schwierig wird. Die Luftwärmepumpe ist in 99 % der Fälle genehmigungsfrei.

Aufstellung, also auch das Loch in der Außenwand, welche zum Einbau der Anlage erforderlich sind, untersagen. Als Mieter haben Sie hier leider keine Mittel in der Hand, dagegen vorzugehen. Viele Vermieter lassen sich jedoch auf den Einbau der Luftwärmepumpe ein, da diese auch die Heizkosten der Wohnung senkt.

Naturschutzgebiete und Bohrungen: Umweltschutz und Wärmepumpen

Auch Sole-Wasser-Wärmepumpen bleiben meist so lange genehmigungsfrei, bis die Bohrung mit dem Grundwasser in Kontakt kommt. Es sind also alle Wärmepumpen ohne Genehmigung installierbar, die Flach-, Ringgraben- und Flächenkollektoren nutzen. Lediglich die Bohrung und der damit verbundene „Eingriff ins Erdreich“ muss nach dem Bundesberggesetz angemeldet werden. Da diese Aufgabe ein den meisten Fällen das beauftragte Unternehmen übernimmt, müssen Sie als Auftraggeber nichts weiter tun - dennoch sollten diese Aspekte vorher genau abgeklärt werden.

In Wasser-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten sind die Vorgaben strenger. Hier dürfen die Kollektoren der Wärmepumpe nur bis zu maximal fünf Meter unter der Erde installiert werden, um einen Kontakt mit dem Grundwasser zu vermeiden. Einige Regionen und Landkreise verbieten Wärmepumpen sogar komplett, die Information hierzu bekommen Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt.

Split-Klimaanlagen von Kältebringer und die darin integrierte Luft-Luft-Wärmepumpe sind ebenso in 99 Prozent der Fälle ohne Genehmigung aufstellbar. Es gibt jedoch Bezirke, besonders in Süddeutschland, die auch für diese Geräte eigene Vorschriften haben. Besonders in Bayern wird die Installation manchmal noch abgelehnt, wenn die Geräte das Nachbarschaftsbild zu sehr stören.

Auch hier empfehlen wir, sich vor der Anschaffung mit der zuständigen Gemeinde in Verbindung zu setzen. Unter Umständen gibt es für Ihren Wohnort Sonderreglungen, was den Mindestabstand oder die Genehmigung zur Aufstellung angeht.

Wärmepumpe und Denkmalschutz - ein Sonderfall?

In einem denkmalgeschützten Gebäude beziehungsweise in einem Altbau gibt es oft besondere Herausforderungen, wenn es um die Wahl einer neuen Heizung geht. Damit die Wärmepumpe effizient arbeiten kann, wird ein guter Dämmungs-Standard im Gebäude vorausgesetzt. Das liegt an der niedrigen Vorlauftemperatur (das Gebäude heizt sich nur langsam auf), welche in einem schlecht isolierten Gebäude für hohen Wärmeverlust sorgen würde.

Einige Wärmepumpen eignen sich nicht für ein denkmalgeschütztes Gebäude. Die Luft-Wärmepumpe besteht aus zwei Einheiten: einem Innen- und einem Außengerät. Diese beiden Einheiten sind durch eine Leitung in der Wand verbunden. Ein solcher Eingriff in die Bausubstanz ist bei denkmalgeschützten Gebäuden genehmigungspflichtig.

Tipp: In diesem Ratgeber erfahren Sie mehr zum Thema Denkmalschutz.

Fazit: Das braucht es für eine Wärmepumpe

Die Wärmepumpe ist eine der klimafreundlichsten Methoden, ein Haus oder eine Wohnung zu beheizen. Da dies auch die Bundesregierung weiß, versucht sie, die Hürden für eine Installation niedrig zu halten. Die meisten Wärmepumpen, welche auf dem eigenen Wohneigentum installiert werden, sind daher bis heute noch genehmigungsfrei und können einfach installiert werden. Nur wer in einem Schutzgebiet wohnt, enge Nachbarn hat oder zur Miete wohnt, sollte sich im Vorfeld über alle rechtlichen Vorgaben informieren.

In vielen Fällen übernimmt das Bohr- oder Heizungsbauunternehmen alle Formalitäten mit den Behörden, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre neue Heizung konzentrieren können. Dem Einbau einer Wärmepumpe steht also bei den richtigen baulichen Voraussetzungen nichts mehr im Weg!

Tipp: Unter dem Menüpunkt Ratgeber finden Sie auf unserer Internetseite noch viele weitere Artikel rund um das Thema Wärmepumpe und erneuerbare Energien.

(Hinweis: Keine Rechts- oder Steuerberatung)